| |

| ¤

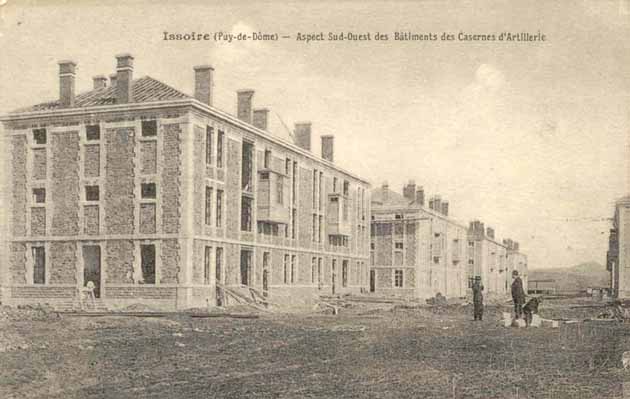

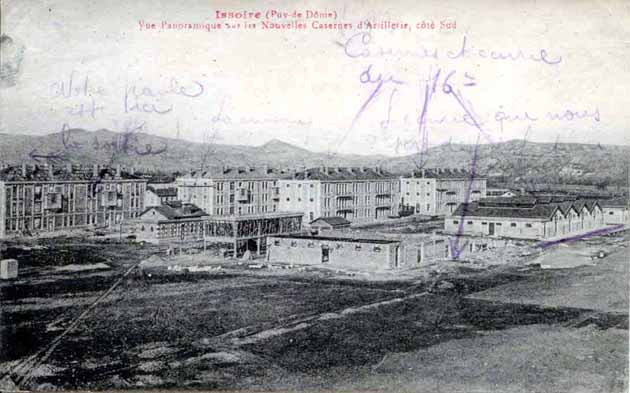

Historique du quartier de BANGE |

|

En 1910 la municipalité d'ISSOIRE décide

d'avoir son régiment. Elle procède à l'achat

d'un ensemble de parcelles de terrains d'une superficie totale

de 52 hectares limité au nord par un chemin de terre devenu

depuis l'avenue de BANGE, au sud par le ruisseau de PEIX, à

l'est par la route de Saint-Germain-Lembron, à l'ouest

par le chemin des Quinze.

Par convention, le 16 avril 1910, elle accorde

de plus au ministère de la Guerre, une subvention de 1500000

F de l'époque à titre de fonds de concours.

Pour réaliser ces opérations, elle avait effectué

un emprunt à long terme.

Les travaux ont commencé avant la déclaration de

guerre et en 1914 ils étaient assez avancés pour

permettre de procéder aux opérations de mobilisation

des recrues de la région.

Toutefois, ce n'est qu'en 1920 que les bâtiments

furent terminés et ISSOIRE put recevoir son premier régiment:

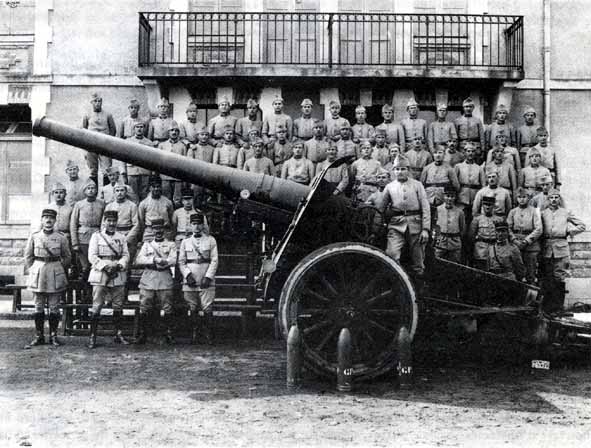

Le 113e régiment d'artillerie.

Il s'agissait évidemment d'un régiment hippomobile.

Le casernement couvrant 17 hectares entourés d'un sévère

mur d'enceinte comportait donc du nord au sud et d'est en ouest

le long de l'avenue de Bange :

- le logement du casernier,

- un bâtiment du « type troupe» destiné

au service du matériel,

- la cantine,

- le bâtiment PC dont le rez-de-chaussée était

réservé à la bibliothèque de garnison,

au service général ainsi qu'au poste de police qui

commandait la « porte d'honneur ».

Puis dans le prolongement de la place d'armes:

- un bâtiment troupe à l'est et l'infirmerie des

hommes à l'ouest.

- En arrière une première ligne de quatre bâtiments

troupe puis, parallèlement, une deuxième ligne de

trois autres bâtiments troupe complétée par

deux cuisines et une C.D.O.(commission des ordinaires, stockage

des vivres). La capacité théorique d'hébergement

de chacun des 8 bâtiments troupe était de l'ordre

d'une batterie.

Puis on trouvait la ligne des écuries puis celle des abreuvoirs.

Enfin, le long du mur d'enceinte sud:

- dans le coin est: le domaine réservé aux soins

des chevaux, aux maîtres ouvriers (bottier, tailleur, sellier),

et à des magasins.

On y trouvait en particulier : le bureau du vétérinaire,

l'infirmerie, le pédiluve, l'antre du maréchal avec

sa forge et tout son matériel.

- le manège près de la « porte à fumier»

en réalité un portail qui donnait aussi accès

au « terrain de manœuvre ».

- toute la partie « W » constituait le « parc»

: au nord trois ou quatre maisons d'habitation, ailleurs les remises

à canons, chariots, caissons, et les soutes à munitions.

Sur 35 hectares le « terrain de manœuvre» était

entouré d'une piste cavalière et couvert d'obstacles

variés: buttes, talus, fossés, abattis. Tous les

moyens de procéder dans d'excellentes conditions au dressage

de chevaux et cavaliers, et de conduire l'instruction de l'artilleur:

« L’école de pièce».

La

plupart des cadres logeaient à proximité du quartier:

dans la cité des «Pradets» annexée après

1945 par les cadres de CEGEDUR, et la cité

« BLANC» constituée de petits blocs de 12 appartements

chacun, située à l'emplacement des HLM qui ont conservé

le même nom.

Le 16e régiment d'artillerie et le 36e qui

en était dérivé furent vraiment les régiments

d'ISSOIRE, et nombreuses sont les recrues de la région qui

effectuaient leur service militaire «aux casernes», comme

on disait alors et comme on le dit encore.

Pour procéder à une mobilisation que l'on sentait proche,

on avait construit une vingtaine de baraques sans style de part et

d'autre de la place d'armes.

En 1940 après l'armistice, les cavaliers remplacèrent

les artilleurs: le 8e régiment de dragons,

ne pouvant regagner sa garnison traditionnelle de LUNEVILLE, devint

auvergnat jusqu'à sa dissolution officielle en novembre

1942, lorsque les Allemands envahirent la «zone

libre», mais devenu clandestin il opéra dans les Monts

d'Auvergne avant de rejoindre la 1ére armée, son étendard

ayant été conservé et caché au château

de PARENTIGNAT.

Alors les occupants tinrent à leur tour garnison à ISSOIRE

jusqu'à ce que le revers des armes les en déloge. Il

s'agissait semble-t-il d'une unité d'instruction qui travaillait

au profit des divisions du front «Est». Il reste une marque

de leur passage: le bassin à poissons rouges: ils l'avaient

creusé pour constituer une réserve d'eau destinée

à lutter contre d'éventuels incendies.

A

la libération, un centre d'organisation et d'instruction de

cavalerie y séjourna quelques semaines. Puis ce fut une longue

période de vide pendant laquelle les bâtiments se délabrèrent,

et la végétation envahit quartier et terrain de manœuvre:

des troupeaux y pacageaient, des chasseurs y tiraient le garenne.

Enfin, la création du centre mobilisateur 36

le sortit de l'abandon vers 1956, tandis qu'en 1958

le centre d'entraînement des moniteurs de la jeunesse d'Algérie

(CEMJA) lui redonna vie.

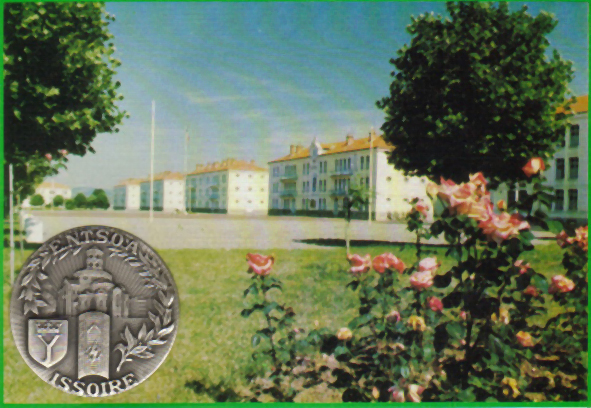

Pour abriter des promotions de 600 élèves encadrées

par 80 officiers dont 60 sous-lieutenants de réserve, et une

vingtaine de sous-officiers d'active, on débroussailla, on

rénova, on transforma. Ainsi le manège devint gymnase,

une écurie devint cinéma, la cantine agrandie et aménagée

devint un foyer de style oriental.

On construisit un bâtiment de douches près du PC, des

salles à manger claires et accueillantes autour d'une des cuisines,

elles-mêmes rénovées et dotées de matériels

modernes.

Le goudron apparut sur la piste passant devant le P.C. La place d'armes

nettement délimitée, soigneusement entretenue, fut le

théâtre de nombreuses cérémonies officielles

parmi lesquelles les baptêmes de promotion en nocturne, à

la lueur des flambeaux, ne manquaient pas de solennité. On

y accédait par la «voie romaine» qui existe encore.

C'est à cette époque qu'apparurent les premières

pelouses, les premiers rosiers, et la première piscine.

Le terrain de manœuvre aplani se transforma en stade.

En 1962, le CEMJA changea de mission tandis qu'il

devenait CEMJ; il recevait alors des jeunes recrues françaises

destinées, après un stage de quatre mois, à devenir

par moitié animateurs culturels ou aides-moniteurs d'éducation

physique dans les unités de l'Armée.

Le premier bâtiment «cadres» connu sous le nom de

CILOF date de cette époque (1960).

En juillet 1963, le quartier de Bange était

choisi pour accueillir l'Ecole des apprentis techniciens de l'armée

de terre.

|

| ¤

Historique de l'Ecole |

|

Dès la fin des événements d'Algérie, le

général LE PULLOCH, alors chef d'état-major de

l'Armée de terre, prend la décision de créer

pour l'Armée de terre une école de formation de techniciens,

homologue des écoles dont la marine et l'aviation s'étaient

dotées depuis longtemps.

L'instruction provisoire sur l'Ecole des apprentis techniciens de

l'armée de terre date du 14 mai 1963, mais

déjà une commission avait été créée

avec mission de rechercher un casernement susceptible de l'accueillir

à bref délai.

Le choix se porta vers Pâques 1963 sur le quartier

de Bange à ISSOIRE, au cœur de l'Auvergne. Une équipe

composée des futurs commandant de l'Ecole, commandant en second

et directeur de l'instruction, s'installa à la caserne Lourcines

à PARIS. En liaison directe avec la direction des armes et

de l'instruction (D.T.A.I.), elle étudia avec la plus grande

diligence tous les problèmes de conception, d'organisation,

de fonctionnement, d'infrastructure qui leur étaient posés:

le général LE PULLOCH était catégorique:

la première rentrée scolaire aurait lieu en octobre

1963.

Dès le mois de juin, les murs nord et sud

des écuries étaient abattus et remplacés par

des vitrages; elles devenaient des ateliers. En juillet

des personnels affectés à l'Ecole rejoignaient leurs

postes, les matériels arrivaient. Comme il n'y avait pas de

logements (ou si peu) pour les familles ni suffisamment de chambres

individuelles, les sous-officiers couchaient en chambres de vingt:

les adjudants-chefs anciens retrouvaient leur jeunesse...

En cette période de vacances, sous un soleil radieux, manches

retroussées, sans distinction de grades, tout le monde s'affairait

à installer sa « maison» : matériel automobile,

lourdes machines outils, appareils de mesure, appareils radio, habillement,

couchage, ameublement, etc. ; tandis qu'au PC les cerveaux préparaient

la rentrée.

Et le premier dimanche d'octobre, arrivaient au milieu

d'un vaste chantier, les quelques 250 premiers élèves

(une demi-promotion pour engrener le système...).

L'accueil était chaleureux. Chacun s'évertuait à

donner confiance aux parents et aux enfants. Mais quel vide à

la chaîne d'habillement. L'intendance n'avait pas suivi. On

ne pouvait distribuer que ce que l'on avait: le paquetage était

allégé au maximum. Et c'est ainsi que pendant deux semaines,

les élèves pionniers n'ont eu pour tout vêtement

qu'un survêtement de sport.

Les salles de cours étaient installées dans les baraques.

En hiver, elles étaient chauffées et souvent enfumées

par des poêles à mazout.

Le logement des cadres devint possible en octobre dans des conditions

souvent précaires grâce à la construction de la

première tranche de la cité d'urgence: pompeusement

baptisée « cité du château» (en raison

de la proximité du château de PEIX) et aussi du recensement

de tout ce qui était habitable dans un rayon de 15 à

20 km.

Ainsi démarra dans l'enthousiasme général une

première année scolaire dont les résultats semblaient

bien hypothétiques.

Les jeunes lauréats du concours d'admission devaient signer,

pour être admis à l'Ecole, une promesse d'engagement

de cinq ans à l'issue de la scolarité, c'est-à-dire

après le premier cycle de formation qui les conduisait à

l'examen du certificat d'aptitude professionnel dans les spécialités

de mécanicien auto, électricien auto ou électronicien.

Ils signèrent tous et à l'issue du contrat de 5 ans,

ils rengagèrent à 80 %. A ce jour, l'Ecole a formé

32 promotions.

La rentrée de la deuxième année scolaire, début

octobre 1964, réserva moins de surprises.

Les jeunes étaient accueillis par leurs anciens et abstraction

faite des nombreux chantiers encore en cours, l'Ecole commençait

à prendre tournure.

Le 26 février 1965, l'Ecole reçut son

drapeau des mains du ministre des Armées, en présence

du général chef d'état-major de l'Armée

de terre. C'est à cette époque que furent terminées

les premières constructions importantes: le bloc alimentation,

l'actuel bâtiment de l'état-major, trois bâtiments

de troupe dont celui de la compagnie école qui abrite aussi

plusieurs bureaux des services administratifs, l'atelier de l'instruction

de spécialité radio (l'actuel IMT électronique),

le mess officiers - sous-officiers.

En 1966, on inaugura le bâtiment des études

(S1), les ateliers des IMT AEB et électromécanique,

les salles spécialisées de sport, les douches du stade

et le chauffage central.

Le goudronnage de la plus grande partie des allées date aussi

de cette époque.

Le décret n° 66284 du 28 avril 1966 s'inspirant

de l'expérience de ces trois premières années

de recherches créa l'Ecole d'Enseignement Technique

de l'Armée de Terre dont la mission était mieux

définie:

« L'Ecole a pour objet d'assurer le recrutement de personnels

techniciens de l'Armée de terre et de donner aux jeunes gens

qui y sont admis en qualité d'élèves, une formation

technique, militaire et morale les préparant à leur

rôle de sous-officiers techniciens et leur permettant d'accéder

aux différents grades ».

De même la situation administrative des élèves

devenait plus nette. Ils devaient signer, trois mois après

leur arrivée à l'Ecole un contrat prenant effet de la

date de leur incorporation et d'une durée égale à

celle de la scolarité (2 ans de préparation au CAP),

augmentée de cinq ans.

La première promotion alla donc en 1965-66 à CLERMONT-FERRAND effectuer son année de spécialisation

sur matériel militaire et préparer le certificat interarmes

(CIA).

Les deux promotions suivantes effectuèrent en troisième

année, par demi-promotion, leur spécialisation sur matériels

militaires à ISSOIRE et allèrent préparer le

CIA au Centre d'instruction d'infanterie de VERDUN.

En 1967, la mise en service du bloc loisirs (cinéma

- foyer) mit un terme aux travaux de la première génération,

auxquels pour être complet il convient d'ajouter la construction

des cités cadres sur la partie sud-est du stade. En même

temps, les baraques, mission accomplie, étaient démolies

et la place d'armes agrandie devenait la « Place rouge».

Pourtant les moyens étaient encore insuffisants pour mener

à son terme l'instruction des futurs sous-officiers techniciens.

1967 fut aussi marquée par la création de

l'annexe de Tulle où l'on forma les élèves dans

les spécialités de l'électromécanique

et de la mécanique générale.

En même temps, l'Ecole suivant l'évolution de l'Education

nationale adoptait les brevets d'études professionnelles.

Ainsi, en 1967, dès sa création, TULLE entreprit la

préparation au BEP d'électrotechnique option électromécanique

(5e promotion).

En 1968, toujours à TULLE, le CAP de mécanique

générale fut remplacé par le BEP de mécanicien

monteur (6e promotion).

A ISSOIRE, la même année apparaît

le BEP d'électronique et en 1971 celui de

l'automobile (technique et service) (9éme promotion). Pour

l'application des programmes de cette spécialité, l'Ecole

est d'ailleurs désignée comme établissement pilote

à l'échelon national.

Enfin, le besoin de comptables devenant urgent, TULLE se voit confier

la préparation du BEP de comptabilité mécanographe

en 1974.

Auparavant, le nombre des électriciens auto étant devenu

très supérieur aux besoins, cette spécialité

avait été abandonnée en 1968

avec la sortie de la 4e promotion.

Le passage des CAP aux BEP entraîna le changement de niveau

du concours: initialement basé sur les programmes de la classe

de 4e, il s'éleva à ceux de la classe de troisième,

avec toutefois une période transitoire pendant laquelle les

élèves destinés aux CAP passaient un concours

du niveau de la 4e, tandis que les futurs candidats aux BEP devaient

affronter un concours du niveau de 3e.

De la 4e promotion à la 7e incluse, par demi-promotion,

l'instruction militaire conduisant au CIA puis au CM1 était

dispensée à l'ENSOA de SAINT-MAIXENT.

A partir de la 8e promotion, l'instruction militaire

et l'instruction technique de troisième année furent

conduites entièrement à ISSOIRE.

Le rassemblement du 3e bataillon en 1972 nécessita

en plus d'un apport important de cadres militaires, la construction

d'un bâtiment d'enseignement militaire, d'un stand de tir à

200 m, d'une piscine chauffée, d'une piste d'instruction de

conduite automobile, de deux gymnases et la recherche de terrains

d'exercices (TREMOULENE, CEYSSAT, BOURG-LASTIC, LA COURTINE).

Mais ces élèves, bien que vivant pendant trois ans dans

une ambiance militaire, manquaient d'ouverture sur l'extérieur

et se trouvaient quelque peu désorientés quand, études

terminées, ils rejoignaient leurs corps d'affectation. Alors

le commandement prescrivit à leur intention un stage d'une

semaine au sein des grandes unités en manœuvre.

Le 1er septembre 1977, l'Ecole devint «

ECOLE NATIONALE TECHNIQUE DES SOUS-OFFICIERS D'ACTIVE ».

Sa vocation était ainsi clairement exprimée;c'était

aussi la reconnaissance de son aptitude à former des sous-officiers

possédant des connaissances techniques satisfaisantes et capables

d'assimiler rapidement des techniques nouvelles.

Depuis cette date, elle n'a cessé de poursuivre son évolution

pour améliorer encore la qualité de ses élèves

dans tous les domaines: formation morale et militaire plus approfondies,

revalorisation des CT1, débuts de l'enseignement' de l'informatique

et de la préparation du baccalauréat de technicien.

Parallèlement, sont mis en place les moyens et les structures

adaptés aux buts poursuivis.

A la rentrée de 1983, les 1er et 2e Bataillons

sont regroupés en un Groupement des Jeunes, placé sous

les ordres d'un Officier supérieur.

La même année, le 3e Bataillon devient le Bataillon.

En juillet 1984, l'annexe de TULLE est dissoute,

les spécialités « Armement Petit Calibre »

et « Technique de Gestion » sont supprimées, le

cours BEP et baccalauréat option « Electromécanique

» s'installe à ISSOIRE.

En septembre

1985, le 9, les élèves de

la 23° promotion font leur entrée

dans l'école.

|

| ¤

Les Traditions de l'E.N.T.S.O.A. |

|

Les

« Traditions» sont un ensemble de souvenirs, de gloires

ou de coutumes propres, soit à l'Armée française

toute entière, soit à une arme, un service, un régiment

ou une école, que chacun se doit de respecter et de perpétuer

pour manifester sa fierté d'en faire partie, y puiser des exemples

et renforcer les liens qui l'unissent aux autres membres de la communauté.

LA

PROMOTION

I.

ORGANISATION

Au Groupement de Jeunes, chaque unité possède un président

de Compagnie secondé par des présidents de sections.

Le Bataillon est représenté par un bureau de promotion,

composé d'élèves dont la mission est de perpétuer

et de développer les Traditions de l'Ecole d'ISSOIRE et d'organiser

les cérémonies marquant les différentes étapes

de la scolarité.

Ce bureau est constitué de 6 élèves:

- le président de promotion,

- le trésorier,

- le secrétaire,

- les trois présidents de compagnies.

Dans chaque compagnie, les sections sont représentées

par les présidents de sections.

II.

LES ETAPES DE LA VIE D'UNE PROMOTION

Au

cours de son séjour à l'Ecole, chaque promotion voit

sa vie marquée, sous l'angle des traditions, par une série

d'étapes.

21.

Première année:

- accueil par la promotion précédente,

- au cours du 2e trimestre, présentation au Drapeau de l'Ecole,

- participation des élèves de première année

à la fête de l'Ecole.

22.

Deuxième année:

- accueil des élèves de première année,

- en fin d'année, cérémonie dc remise des képis

marquant le passage de la vie scolaire à l'état militaire

et professionnel,

- participation à la fête de l'Ecole,

- formation de la garde du Drapeau de l'Ecole à compter du

jour de la remise des galons aux élèves de 3e année.

23.

Bataillon de troisième année:

Premier trimestre: désignation du bureau de promotion.

Deuxième trimestre: choix du parrain et du nom de promotion

- choix des armes;

- réalisation de l'insigne et de l'album de promotion.

Fin d'année:

- choix des garnisons,

- fête de l'Ecole avec cérémonie de remise du

galon de sergent,

- défilé du 14 juillet à PARIS ou dans une grande

ville.

24.

Après la sortie de l'Ecole

Participation individuelle ou en délégation des anciens élèves aux rassemblements ayant lieu au quatier De Bange..

DEVISE

DE L'ECOLE

Grande

Ecole de formation, l'ECOLE NATIONALE TECHNIQUE DES SOUS-OFFICIERS

D'ACTIVE avait tout naturellement trouvé sa place à côté

de l'ECOLE NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS D'ACTIVE de SAINT-MAIXENT.

Ecole originale, seule à mener de front pendant trois années,

une formation militaire et technique aussi poussée, s'adressant

à de très jeunes gens, elle se présentait

comme étant particulièrement apte à satisfaire

les besoins de l'Armée de terre de l'an 2000. Besoins en personnels

capables de mettre en œuvre des techniques très évoluées

tout en conservant un esprit et un comportement rigoureusement militaires.

Le sous-officier de demain correspondait donc bien à ce soldat

technicien formé à ISSOIRE. C'est pourquoi il est apparu

nécessaire, en son temps, de synthétiser et de symboliser cet esprit

par deux mots essentiels qui étaient inscrits au-dessus de l'insigne de l'Ecole

qui dominait la place d'armes:

EXEMPLE

ET RIGUEUR

EXEMPLE:

parce qu'au combat, le chef est bien celui qui, au moment du danger,

passe toujours devant. Exemple de compétence aussi pour dominer

la technique et commander aux techniciens.

RIGUEUR: car, quand des vies d'hommes sont en jeu,

il ne peut y avoir de place pour l'à-peu-près et le

laisser-faire. Rigueur aussi dans le domaine technique qui ne tolère

plus le manque de fiabilité.

Ainsi nous devons être fiers de ces valeurs qui nous ont été transmises lors de notre passage à notre Ecole et nous en montrer dignes.

|

| ¤

Le Sous-Officier de l'Armée de Terre |

|

Sous

l'ancien régime, le bas-officier, issu du rang, constitue la

cheville ouvrière d'une armée alimentée en hommes

qui, bien souvent, ne sont pas les meilleurs de la population.

Jusqu'au 12e siècle, il n'y a que des caporaux et des sergents,

auxquels viennent s'ajouter, au XVIIIe siècle, les sergents-majors,

les sergents fourriers et les adjudants.

Ces bas-officiers ne passent qu'exceptionnellement officiers, en récompense

d'un fait d'armes parvenu à la connaissance du roi, qui leur

achète alors une compagnie.

En 1789, les sous-officiers, pour la grande majorité, deviennent

officiers. Certains deviennent généraux comme HOCHE

et finissent même maréchaux d'Empire: MASSENA, BERNADOTTE.

Sous la restauration, la loi GOUVION SAINT-CYR leur ouvre, en 1818,

un tiers de vacances d'officiers dans les corps. La loi SOULT, en

1832, leur ouvre dans la pratique, deux tiers des vacances d'officiers

dans l'infanterie et la cavalerie.

Les hécatombes de 1914-1915 pousseront aux places d'officiers

un bon nombre de sous-officiers d'avant-guerre et l'épreuve

du feu permettra, d'autre part, de tirer de la troupe des sous-officiers

remarquables.

Le 30 mars 1928, le corps des sous-officiers se voit doté pour

la première fois d'un statut.

En 1940, l'Armée française disposait d'un corps de sous-officiers

de qualité qui remplit dans la plupart des cas sa mission avec

honneur et bravoure. Pendant la campagne de 1943 à 1945, ils

firent preuve de qualités exceptionnelles grâce à

leur moral élevé, la sélection de leur recrutement

et leur compétence.

Après 1945, la guerre terminée, se furent les campagnes

d'Indochine et d'Algérie au cours desquelles les sous-officiers

de l'Armée française assumèrent souvent des responsabilités

importantes dans des conditions difficiles dûes au climat et

à l'isolement.

Enfin, les années 70 virent la parution de plusieurs textes

dont, le 30 octobre 1975,le nouveau statut du corps des sous-officiers

de carrière et la création du corps des majors, à

compter du 1er janvier 1976.

ORIGINE

DU GALON DE SERGENT

Le

mot chevron désigne aujourd'hui le galon que porte un SERGENT.

Un chevron, en menuiserie, est une pièce de bois équarrie

qui soutient les lattes sur lesquelles on pose les tuiles d'un toit.

Dans l'Armée, un chevron était un galon en V renversé,

porté sur la manche de l'uniforme, qui indiquait l'ancienneté

de service, les blessures, les campagnes, etc. D'où l'expression:

“un militaire chevronné” qui s'appliquait à

un soldat expérimenté ayant de longs services.

ROLE

DU SOUS-OFFICIER

Dans

l'Armée française, la place du corps des sous-officiers

est capitale. Chargés

de fonctions précises et essentielles, ils sont les collaborateurs

irremplaçables des officiers.

L'énumération des cinq aspects que revêt l'activité

militaire du sous-officier suffit à montrer l'importance de

son rôle.

1.

AU COMBAT :

le rôle du sous-officier au combat est suffisamment défini

dans les règlements : il assiste l'officier et décentralise

son action. Il convient toutefois de souligner que les adjudants-chefs

et les adjudants sont prévus dans les TED pour tenir des emplois

de chefs de section et de chefs d'atelier.

2.

A L'INSTRUCTION:

suivant son ancienneté et sa compétence, le sous-officier

est moniteur ou instructeur. Responsable d'un groupe, d'une équipe

ou d'une classe, il a pour rôle d'expliquer les gestes à

exécuter et d'amener les hommes à en comprendre l'utilité.

La phrase «faites comme moi» définit la qualité

d'exécution à laquelle on doit parvenir. Il doit donc

être un modèle et c'est par l'exemple qu'il donne et

sa connaissance des hommes qu'il contribue pour une part importante

à leur éducation.

3.

DANS LE SERVICE INTERIEUR:

là encore, le rôle

du sous-officier est essentiel, puisqu'il porte

la responsabilité du bon fonctionnement du service intérieur.

Il veille à la propreté et à l'entretien des

locaux, du matériel, des effets, de l'armement. Chargé

de la discipline, il fait respecter les horaires, contrôle la

tenue, etc. Il assure aussi le service: sous-officier de semaine,

chef de poste, sous-officier et officier de permanence.

4.

DANS L'ADMINISTRATION:

les sous-officiers sont la cheville

ouvrière de toute l'administration jusqu'à

l'échelon compagnie: fourrier, comptable, vaguemestre. A l'échelon

au dessus, ils remplissent très souvent des fonctions d'officiers:

trésorier, matériel, service auto, habillement, ordinaire,

etc. Les qualités du sous-officier sont donc le dévouement

à l'unité, à son chef direct, le sens de la discipline,

la rigueur de la présentation, la compétence technique,

la ponctualité, la patience, la persévérance,

la résistance physique, le bon sens et le sens pratique de

la vie militaire, la générosité et la simplicité.

5.

EN DEHORS DU SERVICE:

hors service, le sous-officier se doit également d'être

exemplaire dans sa tenue, son comportement, le choix de ses relations,

car à travers lui c'est l'Armée toute entière

qui est jugée. Enfin, en fonction de ses capacités et

de ses goûts personnels, il s'efforce d'animer les temps libres

et les loisirs de ses hommes.

Haut

de page

|